職業災害勞工保護法,施行細則,未認定前勞工應如何處理,勞工如何參加勞工保險

遇到職業災害該怎麼辦? 本文解析《職業災害勞工保護法》及施行細則重點,說明「未認定前」的權益保障措施,並教你如何透過勞保申請給付,確保職災勞工合法權益!

目录

一、為何職場人必須關注《職業災害勞工保護法》

(一)職場人的「隱形風險」

在台灣,職業災害並非遙不可及的抽象概念。根據勞動部最新統計,過去五年間,全臺共發生超過五萬起職業災害事件,其中因工死亡案例年均突破三百件,職業病確診人數以每年8%的幅度攀升。這些數字背後,是無數個家庭的破碎與痛苦。

以新竹某電子廠為例,一名四十歲的產線員工因長期暴露於含有苯的化學溶劑中,三年後確診為肺纖維化。然而,僱主卻以「未直接證據表明與工作環境相關」為由拒絕賠償。最終,該員工耗時兩年,經過三次醫學鑒定才獲得認定,但此時已錯過最佳治療時機。這起案例暴露出兩個核心問題:第一,職業病認定程序複雜且耗時;第二,僱主在預防措施上的缺失直接導致勞工權益受損。

《職業災害勞工保護法》的立法初衷,正是要扭轉這種「事後補償」的被動局面。法律明確要求僱主建立「事前預防+全程保障」的雙軌制:一方面,僱主需定期進行工作場所危害評估,並為勞工提供必要的防護設備;另一方面,一旦發生災害,法律為勞工提供了從醫療、賠償到再就業的完整保障鏈。

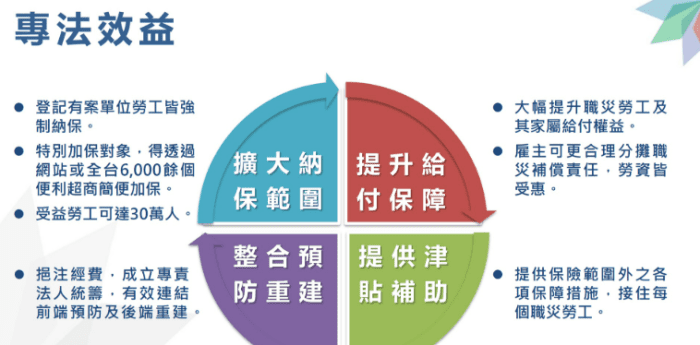

(二)職業災害勞工保護法法律框架的三大支柱

-

僱主責任

法律賦予僱主三項核心義務:第一,安全投入,包括工作場所的防護設施、個人防護裝備(PPE)的配發等;第二,事故報告,要求在災害發生後48小時內向勞動部門申報;第三,康復支持,僱主需協助受災勞工進行職業康復訓練。 -

政府監管

政府角色從「事後追責」轉向「事前預防」。勞動部負責制定職業安全標準,並對高風險行業實施季度檢查。此外,法律引入「黑名單制度」,對連續兩年發生重大職業災害的企業,禁止其參與政府採購三年。 -

勞工權益

法律為勞工提供了多層次保障:第一,認定程序簡化,明確醫療機構可直接出具《職業病診斷證明書》;第二,保險覆蓋擴大,將兼職、派遣等非典型勞工納入強制參保範圍;第三,再就業援助,要求各地職業介紹所為受災勞工提供專屬職缺。

二、職業災害勞工保護法施行細則:法律如何落地?

(一)職業災害認定標準

-

明確「災害」定義

法律將職業災害分為三類:第一,工傷,如機械傷害、墜落等;第二,職業病,如塵肺病、噪音性耳聾等;第三,通勤事故,要求勞工在上下班途中發生非本人主要責任的交通事故。 -

細化認定流程

- 僱主申報:災害發生後48小時內,僱主需向所在地勞動局提交《職業災害申報書》,並附上事故現場照片、醫療初步診斷書等材料。

- 醫療鑒定:勞工需在指定醫療機構進行檢查,醫師需在24小時內出具《職業病診斷證明書》或《工傷鑒定書》。

- 勞動部門調查:自收到申報材料起,勞動部門需在30個工作日內完成實地調查,並作出認定決定。

- 特殊場景爭議

- 遠端辦公:若勞工在家辦公時發生事故,需證明「工作時間」與「工作任務」的關聯性,如電子考勤記錄、工作郵件等。

- 外包員工:法律引入「實質用工」原則,即由實際管理方承擔責任。例如,某外包清潔工在客戶場所受傷,客戶公司因負責日常管理被判定為責任方。

- 臨時工:只要連續工作超過三個月,即被視為正式勞工,享有同等保障。

(二)賠償標準與支付方式

-

醫療費用

法律規定,所有因職業災害產生的醫療費用(含康復治療)由勞工保險全額支付。例如,某建築工人因墜落導致脊椎損傷,其三年內的復健費用、義肢更換費用均由保險承擔。 -

工資補償

停工留薪期間,勞工可按原工資100%領取補償,最長可達12個月。若因傷致殘,補償期可延長至24個月。 -

傷殘補助

根據《勞工保險傷殘給付標準表》,傷殘等級分為12級,最低可獲12個月工資賠償,最高達60個月。例如,一名機械工因手指斷裂被評為8級傷殘,獲賠36個月工資。 -

死亡賠償

家屬可獲得一次性撫卹金(為勞工生前60個月工資)及遺屬津貼(每月為勞工生前工資的40%,支付至子女年滿18歲)。

(三)爭議解決機制

-

復議程序

若勞工或僱主對認定結果不服,可在收到決定書後30日內申請行政復議。復議機關需在60日內作出裁決。 -

調解委員會

由工會代表、僱主代表及專家學者組成,負責調解糾紛。調解成功的協議具有法律效力,可直接申請強制執行。 -

司法途徑

若調解失敗,勞工可依次申請勞動仲裁、提起民事訴訟。法律特設「職業災害專庭」,確保案件在6個月內審結。

三、職業災害未認定前勞工應如何處理:勞工的「自救指南」

(一)緊急處理黃金法則

-

立即就醫

在事故發生後24小時內,勞工應前往指定醫療機構就診,並明確告知醫師「可能為職業病」。醫師需在初診記錄中註明「疑似職業災害」。 -

書面通知僱主

勞工需在24小時內以郵件或書面形式通知僱主,並保留寄送憑證。通知內容應包括事故時間、地點及簡要經過。 -

向勞動部門備案

勞工可透過「勞動部職業災害線上申報系統」備案,系統將自動生成備案編號,作為後續維權的重要證據。

(二)證據收集技巧

- 關鍵證據清單

- 事故現場:照片、視頻需包含時間戳,證明事發時的工作狀態。

- 醫療記錄:主訴症狀需與工作內容關聯,如「長期接觸化學溶劑後出現咳嗽」。

- 同事證言:需提供證人聯繫方式及書面證詞,證明事故經過。

- 考勤記錄:排班表、打卡記錄可證明事發時處於工作狀態。

- 避免證據滅失

勞工應及時封存工作服、工具等物證,並要求僱主提供事故當日的設備維修記錄、安全檢查報告等文件。

(三)臨時權益保障

-

停工醫療期

勞工可申請最長3個月的帶薪病假,期間工資由勞工保險支付。 -

緊急生活費

若僱主拒絕支付工資,勞工可向勞動部門申請最低工資50%的臨時補助,每月最高可領2.5萬元新台幣。 -

法律援助

各地工會均設有免費法律諮詢熱線,勞工可獲得專業律師的協助。

四、職業災害勞工如何參加勞工保險:職業災害的「安全網」

(一)參保範圍與強制要求

-

覆蓋人群

法律規定,所有與僱主建立勞動關係的勞工(包括兼職、派遣、實習生)均需參保。唯一例外為家庭作坊(從業人數少於5人)及個體工商戶。 -

僱主義務

僱主需在每月15日前完成保費繳納,逾期將被處以保費2倍的罰款。

(二)保險待遇詳解

-

醫療保障

勞工可在全臺300餘家定點醫院就醫,醫療費用由保險直接支付,勞工無需先行墊付。 -

康復服務

經認定為職業災害的勞工,可在職業康復機構接受最長6個月的免費訓練,內容包括職業技能再培訓、心理輔導等。 -

就業援助

各地職業介紹所為受災勞工開設專屬職缺,要求企業在同等條件下優先錄用。

(三)參保流程實戰

-

新員工入職

僱主需在勞工入職後30日內完成參保登記,逾期將被追繳保費及滯納金。 -

跨省就業

勞工在臺灣境內跨縣市就業時,保險關係自動轉移,無須重新申辦。 -

退休銜接

年滿55歲的勞工,若因職業災害導致喪失勞動能力,可申請提前領取退休金。

五、職業災害勞工保護法典型場景解析:不同行業的應對策略

(一)製造業:機械傷害與化學品暴露

- 案例:機械廠員工手指被壓斷

- 緊急處理:立即啟動緊急停機程序,保存設備故障記錄。

- 證據收集:調取監控錄像,證明設備維護記錄缺失。

- 賠償重點:申請工傷鑒定時,強調僱主未提供安全操作訓練。

(二)服務業:過勞與心理傷害

- 案例:快遞員猝死案

- 證據收集:提供連續三個月的加班記錄,醫院診斷書需註明「過勞相關」。

- 賠償範圍:除死亡賠償外,可要求支付心理治療費用。

(三)建築業:高空墜落與塵肺病

- 案例:工地塔吊倒塌事故

- PPE使用記錄:保存安全帽、安全帶的檢驗標籤。

- 工種證明:提供三年內的工種記錄,證明長期暴露於粉塵環境。

六、爭議案例深度剖析

(一)案例1:職業病認定拖延導致病情惡化

-

事件經過

某紡織廠女工因長期接觸棉塵確診塵肺病,但僱主拖延申報達八個月,導致病情惡化。 -

法律適用

- 僱主違反48小時申報義務,需加付30%賠償金。

- 勞動部門啟動「綠色通道」,將認定時限縮短至15個工作日。

- 教訓

勞工需定期體檢,發現異常立即申請職業病鑒定。

(二)案例2:外包員工工傷後互相推諉

-

事件經過

某外包清潔工在客戶場所受傷,發包方與承包方互相推諉責任。 -

法律適用

- 依「實質用工」原則,客戶公司因負責日常管理被判定為責任方。

- 承包方需承擔連帶責任,先行墊付賠償。

- 教訓

外包合同應明確責任劃分,勞工可要求雙方共同簽署安全承諾書。

(三)案例3:遠端辦公期間突發疾病

-

事件經過

某程式設計師在家加班時猝死,僱主以「非工作場所」為由拒絕賠償。 -

法律適用

- 法院認定,死者電腦記錄顯示事發時正在編寫工作文件,符合「工作時間+工作任務」關聯性。

- 電子考勤記錄、工作郵件成為關鍵證據。

- 教訓

遠端工作者應設置專用工作設備,並定期備份工作記錄。

七、預防勝於賠償:企業與勞工的共同責任

(一)企業安全管理體系建設

- 三級安全教育

- 新員工:入職首周完成安全操作訓練。

- 轉崗員工:轉崗前接受新崗位風險培訓。

- 管理層:每半年參加安全管理研討會。

-

危險作業許可制度

動火、登高、有限空間等作業需提前申請許可,並由安全主管現場監督。 -

應急預案

每半年組織一次消防、洩漏等事故演練,確保員工熟悉逃生路線。

(二)勞工自我保護技能

-

識別職業危害

學會閱讀MSDS(化學品安全技術說明書),了解所接觸物質的毒性及防護措施。 -

正確使用PPE

- 防塵口罩:需選擇N95以上等級,並定期更換濾芯。

- 安全鞋:防砸、防刺穿功能需符合CNS標準。

- 護目鏡:抗衝擊性能需通過實驗檢測。

- 拒絕違章指揮

若發現僱主要求違反安全規定,勞工可書面提出異議,並保留副本作為證據。

(三)政府監管升級方向

-

智慧監控

在化工、建築等高風險行業安裝AI監控系統,實時識別未佩戴PPE、違規操作等行為。 -

黑名單制度

對發生重大事故的企業,除禁止投標外,還將公開其違法記錄,影響其商業信譽。 -

信用評級

將職業安全納入企業征信體系,安全記錄良好的企業可享受稅收減免等優惠。

八、未來展望:職業災害保障的三大趨勢

(一)技術賦能

-

區塊鏈技術

將工傷認定、賠償支付等流程上鏈,確保全程可追溯、不可篡改。 -

可穿戴設備

透過智能手環、安全帽等設備,實時監測勞工的生命體徵及工作環境數據。

(二)國際接軌

-

ILO標準

逐步引入國際勞工組織(ILO)的職業安全標準,提升臺灣企業的國際競爭力。 -

跨境賠償協作

與大陸、東南亞等地建立工傷賠償協作機制,保障外派勞工權益。

(三)社會共治

-

職業安全志工

招募退休工程師、醫師等專業人士,組建志工隊伍,深入企業提供免費諮詢。 -

媒體監督

鼓勵媒體曝光重大職業災害事件,形成社會壓力。 -

公益訴訟

支持公益組織對屢次違法的企業提起集體訴訟,維護勞工群體利益。

九、職場人必知的十大生存法則

-

入職時要求查看《職業安全手冊》

確認企業是否建立完善的安全管理制度。 -

每月核對工資單中的保險扣款明細

確保勞工保險費正常繳納。 -

保留所有與工作相關的電子數據

包括郵件、考勤記錄、工作群聊等。 -

加入企業工會並定期參加安全培訓

工會是維權的重要後盾。 -

發現隱患立即透過「安全隨手拍」上報

許多縣市提供線上舉報平台,匿名上傳隱患照片。 -

定期體檢並保存連續三年報告

為職業病診斷提供依據。 -

拒絕簽署「自願加班承諾書」

法律禁止企業以任何形式強迫勞工加班。 -

離職時辦理保險關係轉移手續

避免保險斷繳影響權益。 -

遇到糾紛先撥打12333勞動熱線

獲取專業指導。 -

每年關注《職業病目錄》更新情況

了解新增職業病種類,及早防範。

《職業災害勞工保護法》的實施,標誌著臺灣職場安全從「被動補償」向「主動預防」的重大轉型。對職場人而言,這不僅是一部法律,更是維護自身權益的「護身符」。唯有僱主、政府與勞工三方共同努力,才能將法律從「紙面權利」轉化為「現實保障」。在這個過程中,每一位職場人都應成為自己權益的第一責任人,因為在職場中,沒有什麼比生命與健康更值得守護。